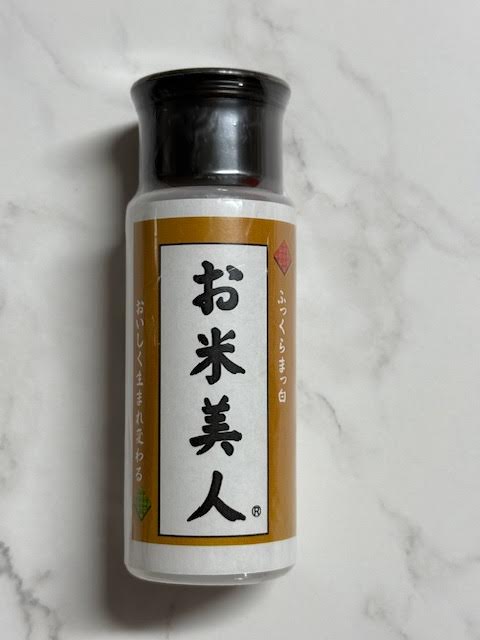

炊いたお米がどうしておいしいのか?~日本の米不足とブレンド米の話~救世主は「お米美人」

#おいしいごはん #お米美人 #ブレンド米おいしく #古古古米おいしく #古古米おいしく #古米おいしく #天然由来成分で製造 #黄変防止

日本人にとって、お米は非常に大切な食材です。

日本人は古来より、お米とともに育ち、身体をつくってきました。

お米は毎日の食事に欠かせない存在であり、炊きたてのお米の香りやふわっとした食感に、つい手が伸びてしまうこともよくあります。

でも、なぜ炊いたお米はあんなにおいしいのでしょうか?

お米を食べるときに感じるあの「おいしさ」の秘密はどこにあるのでしょうか?

今回は、炊いたお米がなぜおいしいのか、その科学的なメカニズムとともに、お米のおいしさの指標について解説します。

さらに、日本で現在進行中の米不足の影響や過去の米不足の歴史についても触れ、ブレンド米が登場した背景やブレンド米をおいしく食べるための画期的な商品についても説明します。

炊いたお米がどうしておいしいのか?

炊きたてのお米が美味しい理由は、主にお米の成分の変化と、炊き方に関係しています。

お米には、でんぷんという成分が多く含まれており、これが炊くことで大きく変化します。

この変化が、食感や香り、おいしさを生み出すのです。

お米の成分

お米の主成分は、炭水化物(特にでんぷん)、たんぱく質、脂質、ビタミン、そして水分です。

炊く前のお米は、硬い粒の状態で保存されており、炊き上がったときに水分を吸収して柔らかくなります。

この水分の吸収が、お米をおいしくする大きなポイントです。

お米に含まれるでんぷんは、大きく分けてアミロースとアミロペクチンという2種類の成分から成り立っています。

アミロースは硬くなりやすい性質があり、アミロペクチンは水を吸収して粘り気を出します。

炊き上がりのお米は、これらのでんぷんアミロースとアミロペクチンが水を吸って膨らみ、ふっくらとした食感になります。

炊くときの変化

お米を炊く過程で、まずお米が水分を吸収します。

この時、でんぷんが水と結びついて膨らみ、ゲル化が始まります。

これによってお米は柔らかく、もちもちとした食感になります。

炊き上がる過程では、アミロースが水分を吸収して粒の中で膨らみ、アミロペクチンが粘り気を出してお米の食感を決定づけます。

また、炊きあがるときの温度や時間も、お米の食感に大きな影響を与えます。

適切な温度と時間で炊き上げることで、お米の粒が均等に水分を吸い、しっかりと膨らみます。

このため、炊きたてのご飯がふっくらとし、口の中でとろけるような食感になるのです。

炊いたお米のおいしさの指標

炊きたてのお米が美味しい理由を解説しましたが、そのおいしさにはいくつかの指標があります。

炊いたお米のおいしさを測る基準として、食感、香り、そして味の3つが大きな要素となります。

これらを科学的に見ていきましょう。

食感

お米の食感は、炊き上がった後の柔らかさと粘り気に大きく関わります。炊き上がったお米がふっくらと柔らかく、なおかつほどよい粘り気を持っていると、食感が良いと感じます。

これは、炊き方によってお米の粒がどれだけ水分を吸収するかにかかっています。

炊きすぎるとお米がべちゃっとしてしまいますし、逆に水分が少なすぎるとパサついてしまいます。

理想的なお米は、炊き上がり後にふっくらとしていて、ほんのり粘り気がある状態です。

これを実現するためには、適切な水加減と炊く時間が重要です。

香り

お米を炊いたときの香りも、おいしさを感じさせる大切な要素です。

炊き上がり直前に発生する香りは、お米の成分(特にアミノ酸や揮発性化合物)が加熱されることによって生まれます。

この香りが食欲をそそり、食べる気持ちを高めてくれます。

お米の品種によって香りの違いもありますが、ジャポニカ米などは甘い香りが特徴的で、インディカ米は香りが少なくても風味が強いという特徴があります。

炊きたてのご飯の香りは、食事の楽しさを倍増させる要素のひとつです。

味(甘さと旨味)

炊いたお米を食べると、ほんのり甘みを感じることがあります。

これは、でんぷんが加熱されて糖分に変化することによって生まれます。

特に、グルコースという糖が発生し、この甘みが炊きたてのお米に感じられるのです。

また、お米に含まれるアミノ酸やミネラルが、旨味を引き立てることにも関係しています。

お米を炊いたときに出る旨味成分が、口の中で広がり、まろやかな味わいを生み出します。

お米はシンプルな食材でありながら、実は豊かな味わいを持っているのです。

国産のお米が食べられない ( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!!

近年、日本では米の生産量が減少し、米不足が問題となっています。

この米不足により、品質の良い単一品種のお米が手に入りにくくなり、多くの家庭でブレンド米が食べられるようになってきました。

米不足の背景

米不足の原因として、米の生産量の低下と流通が滞っていることが原因として挙げられます。

米不足に関しては、自然災害や気候変動、農業従事者の高齢化などが挙げられます。

特に、2018年や2020年の台風や豪雨などで、米の収穫量が減少したことが影響しています。

日本では外国と違い、農作物の補助が貧弱で、農業で生計を立てるのが難しい国であることも一因となっております。

また米の流通の面でいえば、米価格高騰のため、米の卸業者や外国の業者が転売益目的で買い占めていたりといった、単純に米が少ないというより流通の問題も抱えています。

これにより、米の価格が上がり、家庭の食事にも影響が出るようになっています。

ブレンド米の登場

米の価格が高騰する中で、多くの家庭や飲食店では、ブレンド米を使うようになりました。

ブレンド米とは、複数の異なる種類の米を混ぜ合わせたもので、価格を抑えるために広く利用されています。

しかし、ブレンド米は、お米の風味や食感が均一ではないため、食べたときに物足りなさを感じることもあります。

ブレンド米は、品質が安定していないため、食感や味にバラつきが生じやすいです。例えば、粘り気が足りなかったり、香りが弱かったり、甘みが感じにくかったりすることがあります。これは、混ぜる米の種類や比率によって変わってしまうため、なかなか完璧な仕上がりを保証することが難しいのです。

過去の米不足とその影響

日本では過去にも米不足が発生したことがあります。

特に、戦後や1970年代のオイルショックの時期には、深刻な米不足が社会問題となりました。

戦後の米不足

日本では、第二次世界大戦の終戦間際に様々な場所が空襲によって焼け野原にされました。

当然、農地も空襲の対象となっていたため、農地が荒れ、深刻な食料不足が発生しました。

このような中で、米が手に入りにくく、戦中・戦後の日本は、米の供給が非常に不安定でした。

1970年代のオイルショックと米不足

また、1970年代に発生したオイルショックの影響で、世界的に食料が不足しました。

この時期、日本でも米の供給が減り、価格が高騰しました。

このため、ブレンド米や輸入米が登場し、国民の食生活に大きな変化をもたらしました。

ブレンド米の救世主「お米美人」

不味いブレンド米がおいしくなる。

ブレンド米

まとめ

炊いたお米がなぜおいしいのか、その秘密はお米の成分や炊き方にあります。

でんぷんが水分を吸収し、ゲル化することでふっくらとした食感や粘り気が生まれ、甘みや旨味が引き出されます。

しかし、現在日本では米不足が続いており、その結果として多くの家庭でブレンド米を食べざるを得なくなっています。

過去の米不足と同様に、今後も安定した供給が求められる中で、お米の品質向上やブレンド米の改良が重要な課題となるでしょう。

只今、ブレンド米をおいしくする「お米美人」の予約を受け付けております。

国産米が手に入らないけど、おいしいお米が食べたい!そんな方にはこの「お米美人」がお勧めです。

食は、人生を彩る大切な瞬間です。

大切な人と大切な時間を過ごしましょう!